Holzwickede – Rathaus

1.Fortsetzung

03.02.2025

Nachfolgend wird eine geschichtliche Betrachtung in Form einer chronologischen Zeitenfolge für die Region Holzwickede versucht und dies in „groben Schritten“ und ist auch möglicherweise meine beschränkte Auswahl eines Nichthistorikers. Es ist dennoch der Versuch charakteristische Schwerpunkte zu erwähnen und vorzustellen. Gegebenheiten der „großen“ Zeitgeschichte werden nur andeutungsweise erwähnt und können in einer schier unendlichen Literatur nachgelesen werden. Weitere Detailkenntnisse aber zum lokalen Geschehen sind also zur Ergänzung aus dem Kreis der Homepagebesucher ausdrücklich erwünscht und werden mit Quellenangabe erwähnt oder eingereiht.

Die zentrale Lage zwischen Ruhr und Lippe und im Gebiet westfälischer Hellweg disponierte wohl schon früh zum Siedlungsgebiet auch bei guter Bodenqualität. Bei der planenden Absicht zwischen der Bundesstraße B1 und der Autobahn A40/44 das bisherige schon realisierte und erfolgreiche Gewerbegebiet Eco Port mit einem südlichen Abschnitt Eco Port Süd zu erweitern, war nach dem Denkmalschutzgesetz von NRW zur Sicherung von Bodendenkmälern die Archäologie im Einsatz und brachte sensationell Spuren von Siedlungsaktivitäten auf Holzwickeder Gebiet aus der Jungsteinzeit (5800 – 4000 Jahre v.Chr.) zum Vorschein. Die Jungsteinzeit dokumentiert den Wechsel der Menschheitsgeschichte von der Sammler- und Jägerphase zur Bauern- und Hirtenkultur. Das archäologische Team fand nun Hausbauspuren ca. 6500 Jahre alt bis hin zu Baustrukturen aus der römischen Kaiserzeit um Christi Geburt. Die aktuell wünschenswerte Forschung blockiert natürlich aktuell den Fortschritt in der Entwicklung und Vermarktung zum Gewerbegebiet.

Eine Besiedlung des Holzwickeder Gebietes in der Jungsteinzeit ist auch durch Funde von Faustkeilen belegt. Ein Flintbeilrest wurde erst 1979 bei Hengsen gefunden und Steinbeilstrukturen auch im Ostendorf von Opherdicke.

Ein weiterer Fund aus dem Hengsergebiet wurde als Pflugkeil beschrieben und bezeugt den Übergang von der nomadenhaften Jägerzeit zum Ackerbau in dieser Region. Das auslaufende Ardeygebirge mit dem „Haarstrang“ war also ebenso wie die Hellwegregion bevorzugtes Siedlungsgebiet.

Auch die Bronzezeit ist belegt mit Fundstücken in Linscheid und damit im westlichsten Teil der Gemeinde Holzwickede am Südrand des Haarstrangs zum Ruhrtal hin.

Aus der Eisenzeit sind Funde im Holzwickeder Gebiet meines Wissens nach nicht sicher belegt, so wird die römische Zeit dann aber zumindest als „Durchgangsort“ interessant und dokumentierbar.

Die Römerlager an der Lippe sind bekannt und hier ist in OBERADEN - ca. 20 Kilometer nördlich von Holzwickede entfernt - eines der vermutlich größten Römerlager nördlich der Alpen zu nennen. Die Größe des Lagers war wohl dem strategischen Ziel angepasst, Germanien zu erobern und lokal das Gebiet der germanischen SUGAMBRER zu „befrieden“. Die folgende Skizze (im Jahr 12 v.Chr.) belegt die Verhältnisse zur römischen Zeit mit Drusus 38 v.Chr. bis 9 v.Chr. (römischer Feldheer und Stiefsohn von Kaiser Augustus 63 v.Chr. - 14 n.Chr.) mit dem Grenzgebiet der germanischen Stämme der Brukterer und Sugambrer im Lippebereich.

Die römischen Legionäre zogen sicherlich von der Ruhr hinauf zur Landskrone (hier vermutlich kleines Römerlager), konnten dann so den Emscherbruch meiden auf dem Weg zur Lippe oder konnten sich auf dem Haarstrang auch weiter nach Osten wenden. Funde römischer Legionäre mittels sog. Terra – Sigillata – Scherben ihres Kochgeschirrs fanden sich im Gelände von Haus Dudenroth und auch in Opherdicke und belegen die Zeit um Christi Geburt. An diese Zeit erinnert geografisch gut die Römerstraße auf der Landskrone in Holzwickede. Die für Rom vernichtende Varusschlacht im Jahr 9nChr. ist hinlänglich bekannt und historisch ein interessantes und lebhaft diskutiertes Thema und Holzwickede war in diesem Fall evtl. Nachschubgebiet der römischen Legionäre gewesen.

„Es ist sicherlich aber absolut abwegig, die Varusschlacht in diesem Zusammenhang in den Hixterwald zu verlegen!“

Die wallartige Landwehr als Straßengrenzschutz auf Holzwickeder Gebiet und von den Römern angelegt, lief von der Landskrone (hier vermutlich kleines Zwischenlager auf der Berghöhe) weiter über die Hohenleuchte zur Chaussee Richtung Lippe und Lager Oberaden.

Landwehranlagen hatten Wegedurchführungen, die in Form einer S-Kurve angelegt waren und häufig mit Schlagbaum versehen wurden. Eine solche Struktur ist in Holzwickede deutlich mit der Sölderstraße im Ortsteil Hohenleuchte mit der S-Kurve erkennbar.

Folgend eine Topografie aus dem Jahr 1827 zur Flur Dudenroth mit Eintragung der Landwehr - Verhältnisse nach Helmut Kleiböhmer (Schulrektor und Heimatforscher) und auch bezugnehmend und hinweisend auf die heutige Landwehrstraße in Holzwickede

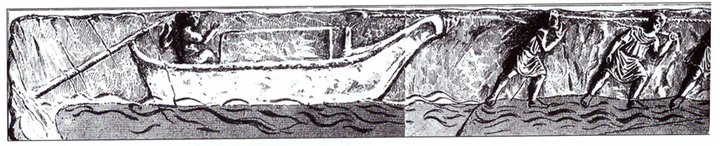

Römerlager und Siedlungen finden sich übrigens stets an Flussläufen, um auch schwergewichtige Transporte mit militärischem Nachschub, Getreide, Tonkrügen und auch Fässern zu gewährleisten. Dazu ein römisches Relief aus dem Buch Die Nutzung des Wasserweges zur Versorgung der römischen Militärlager an der Lippe mit einem Flusstransport durch Treideln mittels Menschenkraft am Uferweg.

Landwehren wurden dann später teils zu Gerichts- und Hoheitsgrenzen und durch Friedrich dem Großen in Preußen dann freigegeben zur Einebnung und Bebauung.

Das römische Reich zerfällt schließlich unter zunehmenden Druck der Franken und Goten. Der LIMES als Schutzwall wird aufgegeben und das Zeitalter der Völkerwanderung beendet das römische Imperium ca. bis zum Jahr 450 nach Christus.

Die Franken konsolidierten ihr Machtgebiet zunächst westlich des Rheins und auch zunehmend östlich im Laufe der Jahrhunderte und Holzwickede geriet in das Grenzgebiet zwischen Franken und Sachsen. Unter Karl dem Großen werden die Lombarden besiegt und ein 30jähriger Feldzug gegen die Sachsen beginnt ca. 770 n. Chr. Die sächsischen Fluchtburgen mit Hohensyburg, Iburg (Bad Driburg) und Eresburg (Marsberg) werden nacheinander erobert und damit wurde auch in der hiesigen Region die Christianisierung eingeführt. Sicherlich waren damals schon Siedlungen im Holzwickeder Bereich vorhanden, aber urkundliche Erwähnungen finden sich dann erst im 12. Jahrhundert im Gegensatz zu den Nachbarorten wie Billmerich und Aplerbeck, die bereits im 9. Jahrhundert erwähnt werden. Zeuge dieser Christianisierung ist das älteste Bauwerk unserer Gemeinde auf der Haarstranghöhe mit der Stephanuskirche und wohl schon auf das 11. Jahrhundert zu datieren. Karl der Große war Verehrer des heiligen Stephanus und hier liegt evtl. die Namensbegründung.

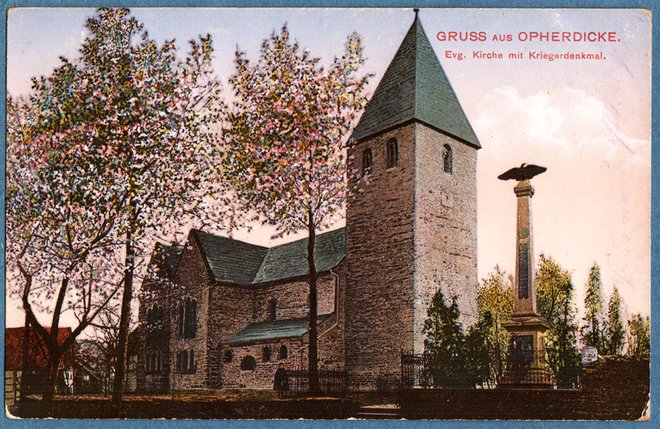

Die nachfolgende Abbildung zeigt die evangelische. Kirche aus dem 11. Jahrhundert auf der Haarstranghöhe in Opherdicke. Drei Bauabschnitte sind voneinander zu trennen. Der Turm wurde als erster Bauabschnitt schon Mitte des 11. Jahrhunderts errichtet. Von 1120 bis 1150 wurde das Längsschiff und die Seitenschiffe nach Osten hin mit Anröchter Grünsandstein im romanischen Baustil angesetzt. 1868/70 wurde der Kirchenbau im neoromanischen Baustil (Baumeister Hartmann Worbis) erweitert mit Querhaus, Chor mit Apsis und Apsisflankentürme östlich der vorhandenen Seitenschiffe.

Das Ehrenmal (für Opherdicke und Hengsen) wurde auf der Ansichtskarte, die übrigens im Jahr 1905 datiert, ca. im Jahre 1875 zu Ehren der Gefallenen aus dem Krieg 1870/71 im westlichen Teil des Kirchengeländes aufgestellt und den Adler in damals üblicher und allgemeiner Ausführung auf der Denkmalspitze hatte der Sturm noch nicht verwittert zum Absturz gebracht.

Der Kirchturm hat nun durchaus wehrhaften Charakter und liegt auf einem kleinen Hügel. Es ist meiner Meinung nach durchaus diskussionswürdig, ob in diesem Fall nicht anfangs z.B. nach Verdrängung der Sachsen ca. im Jahr 830 schon ein Wehrturm im Stil einer Motte als Vorläufer errichtet wurde.

Dazu einmal der fast wehrturmhafte Charakter mit westlichem Kircheneingang und daneben eine Planungsskizze der Herner Motte.

Fortsetzung folgt