Friedrich Stehfen und seine Stiftungen

Holzwickeder Persönlichkeit (1809 -1879)

1.Fortsetzung

07.09.2023

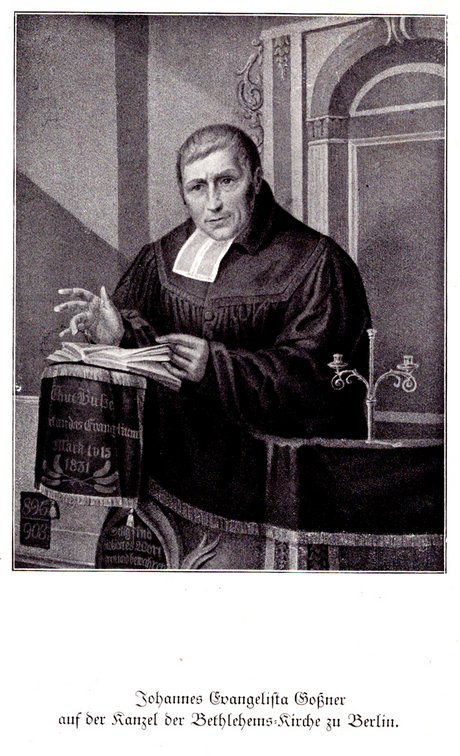

Friedrich Stehfen geb. 22.September 1809 wuchs im christlich geprägten Bauernhaus in Holzwickede (drittgrößter Hof neben Schulzenhof und Gut Natorp) in Rausingen auf, besuchte die evangelische Schule im Kirchspiel Opherdicke und hier war sein Vater langjährig Presbyter und Kirchmeister gewesen. Sein Vater starb im Jahr 1821 im Alter von 48 Jahren. Seine Mutter heiratete noch einmal den Landwirt D.H. Ostermann, der den beiden Söhnen und Tochter ein guter und langjähriger Vater war. Johann Stehfen als ältester Sohn übernahm den väterlichen Hof. Der Konfirmationsspruch von F.S. lautete „Wem viel gegeben, von dem wird auch viel gefordert“. Beide Brüder erhielten ihre Ausbildung als Landwirte und Friedrich ging zunächst in seiner Militärzeit als Soldat nach Berlin. Sicherlich in der Zeit um das Jahr 1830 ein krasser Sprung vom dörflichen Holzwickede in die preußische Hauptstadt Berlin. Glaubenskraft gaben ihm sicherlich in dieser Zeit die Gottesdienstbesuche in der Bethlehems - Kirche in Berlin, denn hier hielt Johannes Goßner seine viel beachteten Predigten (von 1829 bis 1846). Auf die außerordentliche Vita und das Werk zu Goßner näher einzugehen, sprengt den Rahmen dieser Ausarbeitung. Hier zumindest der Hinweis, dass Goßner die Elendsviertel in Berlin und die dortigen verwahrlosten, armen Kinder der Frühindustrialisierung aus nächster Nähe kannte und in seinen Predigten um barmherzige Beachtung und Hilfe appellierte.

Ansicht aus dem Bilderatlas von Pfarrer Walther Sattler aus dem Jahr 1932 - Band I

Zurück aus Berlin in Holzwickede übernahm Friedrich Stehfen die Verwaltung des Gutshofes Dudenroth. Dazu eine alte Topografie vor ca. 230 Jahren. Erneut ist die Mühle Cranefeld am Brauck mit dem Mühlenteich erkennbar und südlich davon die alte Hofstelle Dudenroth mit Haus Tuddenrodt beschriftet. Zumindest ein Hinweis auf die weiteren südlichen Hofstellen zugehörig zu Dudenroth mit zunächst Schaut (später unter Schoof), Schroer–hof, Lohoffs–hof, Schmierkotten (Schmerkötter, später Schulte-Buxloh), Lünscher– hof o. Lüsekermann (Hof Lünschermann – Emscherquellhof). Nicht mehr eingezeichnet ist der etwas nordöstlich vom Lünschermannhof gelegene Hof Kranefeld (nicht mit der Mühle identisch) immerhin Absteigequartier der Grafen von der Mark.

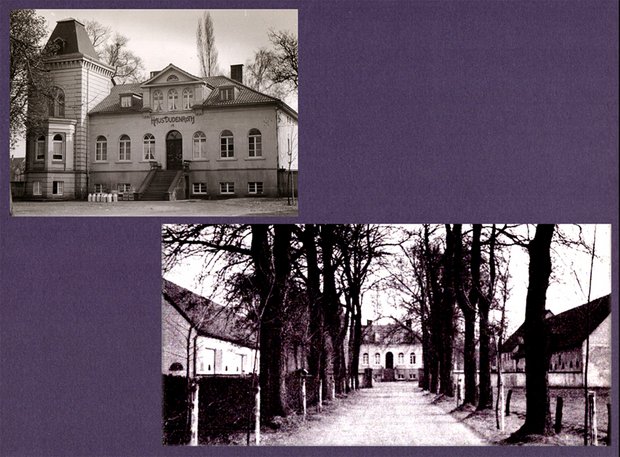

Der Hof Dudenroth seit dem 13. Jahrhundert dokumentiert, führt den Namen der adligen Familie von Dudenrode, kam über Jahrhunderte in den Besitz der Familie von Hövel. 1839 wurde der Iserlohner Fabrikant Ebbinghaus Besitzer, der die alte Hofstelle mit den Gräften ca. 1854 durch einen Neubau 150m weiter östlich verlegte und ersetzte. Dazu eine Zeichnung aus der Heimatschrift des Bürgerschützenvereins aus dem Jahr 1955 durch Karlheinz Ligges.

Folgende Zeichnung (Willi Theimann?) aus der genannten Schrift verdeutlicht die Verhältnisse. Der alte Gutshof mit Gebäuden in den Gräften, die durchziehende Emscher in Richtung Mühlenteich Cranefeld, die neue Hofstelle Dudenroth (schwarz gezeichnet) und die Lagebeziehung zur späteren katholischen Kirche.

Folgend die Hofstelle Haus Dudenroth ca. aus dem Jahr 1950

Späterer Besitzer wurde im Jahr 1897 die Zeche Caroline (s. dort und ab 1927 die VEW)) und Kauf der großen Hofstelle 1968 durch die Gemeinde, Abriss der Hofgebäude 1976 und Planung der neuen Gemeindemitte.

Zurück zu Friedrich Stehfen. Der ungefähre Zeitpunkt der Rückkehr von F.S. aus seiner Berliner Militärzeit ist vermutlich um die Zeit von 1835 anzusetzen. Im Jahr 1843 bildete sich die selbständige Gemeinde Holzwickede unter Zusammenschluss der Bauernschaften Holzwickede, Natorp, Rausingen und Dudenroth und dies im Amt Aplerbeck und Landkreis Dortmund und nach 1887 im Landkreis Hörde, da im Jahr 1873 Dortmund kreisfreie Stadt geworden war. Die größte Bauernschaft im Jahr 1843 war Holzwickede (für die Bevölkerung fortan „Altes Dorf“) und gab dem Zusammenschluss damit den Gemeindenamen. Erster Gemeindevorsteher im Jahr wurde der Landwirt Middelschulte aus Rausingen und auch Friedrich Stehfen war dort seit dem Jahr 1843 vertreten, um selbst im Jahr 1850 bis 1859 Gemeindevorsteher zu werden. In seine Ägide als Gemeindevorsteher fallen wesentliche Entwicklungsschritte mit der 1. Schulgründung nun in Holzwickede im Jahr 1851, dem Bau der Bergisch-Märkischen Bahn mit der Strecke Dortmund - Soest aus dem Jahr 1855 und dem Umzug der Zeche Caroline vom Brauck (s. Kohleabfuhr) an die Bahn im Ortsteil Rausingen und hier dann auch eine Bahnstation mit Eröffnung zum Jahr 1860. Im Gemeinderat war F.S. bis zum Jahr 1869 vertreten. In diesem Zusammenhang ein kurzer Hinweis auf die Verwaltungshistorie der Gemeinde Holzwickede mit meiner 60seitigen Schrift zum Rathaus Holzwickede und mit dem Postsonderstempel nach meinem Entwurfsvorschlag zum 100jährigen Jubiläum im Jahr 2015.

Zurück zu Friedrich Stehfen.

In der Zeit ca. um 1845/46 verstarben die Mutter von Friedrich Stehfen und sein nur 2 Jahre älterer Bruder Johann. Am 4. August 1847 brannte der Gutshof Stehfen vollständig ab. Am 4. Februar 1848 heiratete F.S. dann seine Schwägerin und übernimmt damit den väterlichen Hof, der bereits ab März 1848 mit der Grundsteinlegung neu errichtet wurde. Bereits nach 10 Jahren im Mai des Jahres 1858 verstarb seine kränkelnde Frau und die recht frühzeitigen schicksalhaften Todesfälle von Vater, Mutter, Bruder und Ehefrau sind sicherlich damals den leider nicht therapierbaren Tuberkuloseerkrankungen zuzuordnen.

Aufgeschlossen gegenüber den neuzeitlichen Entwicklungen mit der Eisenbahn und dem Bergbau trennt sich Friedrich Stehfen dann von landwirtschaftlicher Fläche im geringerem Maß für die Bahnstrecke aber großflächig für das Zechengelände der Caroline auf „Campus Stehfen“ und dies machte ihn über die Landwirtschaft hinaus recht vermögend.

Dazu bedarf es einen Blick ansatzweise auf die damaligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu werfen. Frühindustrialisierung mit Arbeitszeiten von täglich 12 bis 14 Stunden und dies an 6 Tagen die Woche, Lohnvergütung am Existenzminimum, Wohnverhältnisse an den Stadträndern mit Slumcharakter, keine Versicherung bei Krankheit und Invalidität, Massenarbeitslosigkeit, Hungersnöte durch Missernten, Niederschlagung von Revolutionsbewegungen durch militärische Gewalt, ergebnislose Nationalversammlung in Frankfurt 1848 und dies alles mit der Folge von Familienzerrüttungen, um nur einige schreckliche Fakten für die Bevölkerung und das belastende Umfeld für die Kinder anzuführen.

Friedrich Stehfen berichtet selbst von Pöbeleien ihm gegenüber durch Arbeiter auf dem Zechengelände. Tief betroffen und wissend um die Unmöglichkeit einer Einflussnahme sieht er in den gefährdeten Kindern noch die Chance auf ein verbessertes Leben. Gemäß seiner christlichen Erziehung und Gesinnung war für ihn der gegründete Erziehungsverein in Unna eine Verpflichtung auch durch Pfarrer Philipps aus Opherdicke und zu den Predigten von Goßner brachte das Wirken von Johann Hinrich Wichern als Gründer der Rettungshäuser für Waisenkinder und Initiator der evang. Missionsbewegung Stehfen dazu, selbst die Aufnahme dieser Kinder in seinen Haushalt zu erwägen. Im Jahr 1859 nahm er ein erstes krankes Kind aus desolaten Familienverhältnissen auf, pflegte und sorgte sich selbst um das Kind, das beispielhaft zur Aufnahme weiterer 7 Kinder führte. Die zunehmende Überlastung für seine Tochter und Nichte seiner Schwester im Haushalt mit Versorgung und Pflege auch der aufgenommen Kinder neben dem großen landwirtschaftlichen Betrieb führte zur Überlegung ein eigenes Rettungshaus zu gründen. Auch F.S. hielt die Versorgung dieser Kinder in Pflegefamilien für die bestmögliche Form, aber die geringe Zahl betreffender Familien und die große Anzahl hilfebedürftiger Kinder führte auch ihn hin zu „Wichern`s Rettungshaus Mission der evang. Kirche“. Dank seiner finanziellen Möglichkeiten und der zusätzlichen Bereitstellung von eigenem Gelände auch mit landwirtschaftlicher Nutzfläche schuf er benachbart zu seinem Hof an der Rausingerstraße in östlicher Richtung ein Rettungshaus für Kinder und etablierte eine entsprechende 1. Stiftung, die den Namen Hellweger Erziehungshaus wählte. Das schuldenfrei übergebene Haus hatte mit Deelentor noch durchaus landwirtschaftlichen Charakter. Einweihung erfolgte zu Pfingsten 1863 unter großer Anteilnahme der kirchlichen Vertreter, der gemeindlichen Verwaltungsstrukturen und der Bevölkerung von nah und aus der ganzen Hellwegsregion. Detailausschnitt aus dem Jahr 1879.

Der erste Hausvater Leddin mit Ehefrau stammte aus Sachsen und war auch zuständiger Lehrer für seine Zöglinge (gefährdete evangelische Jungen und Mädchen in der Regel ab 4. Lebensjahr bis zur Konfirmation). Erst nach dem Zwangserziehungsgesetz 1878 wurden im Rettungshaus Holzwickede eine begrenzte Zahl bereits psychisch und physisch geschädigte Kinder aufgenommen. Verarmte Familien, Halb- oder Vollwaisen, verlassene Kinder bettelnd und umherirrend waren leider in dieser Zeit keine Seltenheit. Schon nach einem Jahr war die Zahl der Kinder auf 20 angestiegen und die Zuweisungen u.a. von Armenverbänden, gerichtlichen Vormundschaftsbehörden, besorgten Privatpersonen und die Folgen aus dem späteren Fürsorgegesetz aus dem Jahr 1900 füllten das Hellweger Erziehungshaus. Gemäß dem Einzugsbereich „Hellweg“ kamen die Zöglinge u.a. von Hamm über Wickede an der Ruhr, Werne, Kamen und Dortmund bis Lünen. Für die Unterkunft, Verpflegung, Bekleidung, Bildung im einklassigen Schulbetrieb (Aufgabe des Hausvaters) war eigentlich die Summe von 40 Thalern pro Jahr angesetzt, die teils mangels finanzieller Möglichkeiten bei einigen betroffenen Kindern ausgesetzt wurde und das Erziehungshaus war auf Spenden, Sach- und Naturalabgaben angewiesen. Der ungeteilte Zuspruch der Armenverbände und Vormundschaftsgerichte mit der ansteigenden Zahl der Kinder führte bereits nach einem Jahr zur Planung und Erstellung eines Anbaus und dies erneut mittels der großzügigen Finanzierung durch Friedrich Stehfen. Mit Back- und Waschstube und einem zweiten Schlafsaal wurde das Erziehungshaus für die Versorgungsmöglichkeit von 50 Kinder westlich erweitert. Das folgende Detail aus einer frühen Aufnahme zeigt den Anbau mit „kleinem“ Kreuz unter dem First. Diese Entwicklung gab manchem anfänglichen Skeptiker für ein Kindererziehungshaus in Holzwickede durch die private Stiftung eines Landwirtes ein leuchtendes Vorbild christlicher Gesinnung. Abbildung Detailausschnitt aus dem Jahr 1879 mit Alt- und Erweiterungsanbau.

Fortsetzung folgt